Avant de poser la première pierre d’un bâtiment, il est essentiel de savoir ce qui se cache sous la surface du terrain et d’évaluer l’état environnemental du sol. Trop souvent, la question de la pollution du sol est écartée ou remise à plus tard, alors qu’elle peut avoir des conséquences majeures sur la santé des futurs occupants, la faisabilité du projet et sa conformité aux réglementations environnementales. Une analyse de la qualité des sols, bien menée en amont, permet d’éviter bien des complications.

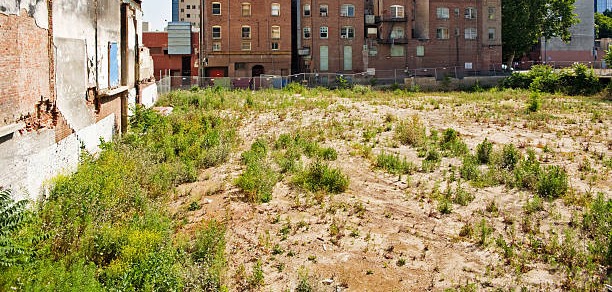

Des terrains qui peuvent sembler propres… sans l’être

Beaucoup de terrains aujourd’hui disponibles à la vente, notamment en zone urbaine ou industrielle, ont accueilli par le passé des activités polluantes : industrie chimique, artisanat, agriculture intensive, dépôts de déchets, ou stockage de carburants. Sans forcément laisser de trace visible, ces usages peuvent avoir contaminé les sols avec des substances toxiques : hydrocarbures, solvants chlorés, métaux lourds (plomb, mercure, arsenic), PCB ou autres résidus chimiques qui peuvent persister dans le sous-sol pendant des années. Ces polluants peuvent migrer dans le sous-sol, atteindre les nappes phréatiques, et poser des risques pour la santé, surtout si le bâtiment est destiné à un usage résidentiel, scolaire ou médical.

La problématique des gaz du sol

Un aspect souvent oublié mais crucial est celui des gaz présents naturellement ou liés à la pollution du sol. Les gaz du sol sont des substances volatiles ou semi-volatiles qui remontent naturellement depuis les couches profondes vers la surface : radon (gaz radioactif d’origine naturelle), méthane, ou encore composés organiques volatils (COV) issus de pollutions industrielles.

Une fois piégés sous un bâtiment, ces gaz peuvent s’accumuler et devenir dangereux, posant des risques d’explosion, d’asphyxie ou d’exposition chronique à des substances cancérigènes. C’est pourquoi des prélèvements spécifiques sont souvent réalisés lors des études environnementales, afin de mesurer ces risques et de prescrire des mesures préventives adaptées : barrière étanche, radier ventilé, systèmes de ventilation spécifiques, etc.

Une démarche réglementaire et responsable

Sur le plan administratif, ces études peuvent s’avérer obligatoires, notamment si le terrain est situé en zone à risque. En France comme en Suisse, certaines zones sont classées en secteurs d’information sur les sols (SIS) ou référencées au cadastre des sites pollués. Dans ces secteurs, la mairie ou la préfecture peut exiger une attestation environnementale pour valider le permis de construire.

Au-delà de l’aspect réglementaire, cette analyse constitue un véritable outil de maîtrise des risques pour le maître d’ouvrage, garantissant que le futur bâtiment ne sera ni source de contamination, ni exposé à des risques sanitaires ou techniques.

Un investissement rentable à long terme

Réaliser une étude de pollution des sols avant construction, c’est se donner les moyens d’anticiper les problèmes et faire un investissement rentable qui permet de :

- Concevoir un projet adapté à la réalité du sous-sol

- Orienter le projet différemment si nécessaire ou prévoir des protections spécifiques

- Réduire les imprévus et surcoûts en phase travaux

- Obtenir plus facilement les autorisations administratives

- Protéger la santé des futurs occupants

- Préserver la valeur patrimoniale du bien

- Éviter les refus de permis et les mauvaises surprises

C’est aussi un gage de sérieux pour les partenaires du projet (banques, notaires, collectivités), qui verront que le terrain a été étudié avec rigueur.

Une démarche d’avenir

Investir dans une étude de pollution avant de construire s’inscrit pleinement dans une logique de développement durable, de gestion responsable du foncier et de prévention des risques environnementaux. Cette démarche responsable fait partie des grands enjeux environnementaux du moment et contribue à la protection des ressources et à la prévention des risques pour les générations futures.